儖僪僁乕偺寶抸巚憐

丂摴摽傪偼偠傔偲偟偰惌帯丄廆嫵丄寍弍側偳偁傜備傞恖娫偺椞堟傪傛傝慞偒曽岦傊偲摫偄偰偄偔帺慠丅乽孾栔偺尮愹偱偁傝棟惈偺曐徹乿仛1偱偁傞帺慠丅18悽婭偺僼傿儘僝僼偨偪偼丄偦偺傛偆側僺儏僔僗偲偟偰偺帺慠偺懚嵼傪妋怣偟丄偦偟偰丄偦傟偵懄偡傞偙偲偵傛偭偰偺傒悽奅傪嵞寶偟偆傞偲峫偊偰偄偨偺偩偭偨丅偙傟偼棤傪曉偣偽丄18悽婭偼偄傑偩帺慠偺朄懃偑幐傢傟偨傑傑偺帪戙偱偁傞偲斵傜偑帺妎偟偰偄偨偲偄偆偙偲偱傕偁傞丅斵傜偼帺傜偺帪戙傪乽岝柧亖孾栔偺悽婭乿仛2偲柤晅偗偼偟偨偑丄偦偺岝偼摯寠偺埫偑傝偺壥偰偵濷偘偵傒偲傔傜傟傞偵偡偓偢丄18悽婭傪捠偠懡偔偺幰偵傛偭偰孞傝曉偝傟偨償僅儖僥乕儖偺尵梩---乽偟偐偟丄側傫偲擹偄栭偑偄傑偩償僃乕儖傪帺慠偵偐偗偰偄傞偙偲偐乿---偑傛偔偄偄昞傢偟偰偄傞傛偆偵丄悽奅慡懱傪曊偔徠傜偟弌偡傕偺偱偼側偐偭偨偺偩丅乽岝柧偺悢悽婭偵愭峴偟偨柍抦偺挿偄拞娫帪戙乿仛3丄偦偺娫偵帺慠偺朄懃偼乮僉儕僗僩嫵偵婲場偡傞乯柪栂偟偨恖堊傗旕-棟惈揑側怳傞晳偄偵傛偭偰鈗偝傟丄傂偲傃偲偼偦偺懚嵼偝偊朰傟傞偵偄偨偭偨偺偱偁傝丄斵傜偺帪戙傕傑偨丄偦偺忬嫷偐傜姰慡偵扙偟偒傟偰偼偄側偄偲峫偊傜傟偨偺偱偁傞丅偨偲偊偽丄僨傿僪儘偼師偺傛偆偵偄偆丅

偙偙偱偄傢傟偰偄傞乽帺慠忬懺 Etat de Nature 乿偲偼丄尨巒揑側暥柧埲慜偺忬懺傪巜偡偺偱偼傕偪傠傫側偄丅斵傜僼傿儘僝僼偨偪偑婯斖偲偟偨屆戙傗丄偁傞偄偼戝峲奀帪戙偺摓棃偵傛傝敪尒偝傟偨乽悽奅偺廃墢乿偵曢傜偡枹奐恖偨偪---乻崅婱側傞枹奐恖乼---偺慺杙側惗妶條幃傪擮摢偵抲偄偰偄傢傟偨尵梩偵偼堘偄側偄偑丄壗傛傝傕偦傟偼摴摽揑側堄枴傪帩偮傕偺偩偭偨偺偱偁傞丅亀昐壢慡彂亁偵偍偄偰僕儑僋乕儖偼乽帺慠忬懺乿傪俁偮偺娤揰偐傜暘椶偟偨偑丄僼傿儘僝僼偨偪偑暥柧斸昡傪峴偆嵺偵梡偄傞偦傟偼丄偦偺偆偪偺戞俁偺傕偺丄偡側傢偪乽慡恖椶偺偁偄偩偵懚嵼偡傞摴摽揑娭學偵偟偨偑偭偰乿仛5峫嶡偝傟偨傕偺側偺偩丅

僼傿儘僝僼偨偪偑偄偆乽帺慠忬懺乿偲偼丄尨巒揑丒枹奐揑側曻廲偺忬懺傪巜偡偺偱偼側偄丅偦傟偼丄帺慠亖棟惈偺傒偵婎偯偄偨丄恖娫偑杮棃偦偆偁傞傋偒偲偙傠偺摴摽揑忬懺側偺偱偁傞丅

丂偩偑丄愭弎偺傛偆偵丄偦偺傛偆側帺慠忬懺偼丄屆戙埲崀偺埆偟偒暥柧偵傛偭偰尒幐傢傟偰偍傝丄悢悽婭慜乮亖儖僱僒儞僗偺帪戙乯偵側偭偰傛偆傗偔傂偲傃偲偼偦偺偙偲偵婥晅偒偼偠傔偼偟偨傕偺偺丄偄傑偩乽屆戙偺栔枂栰斬乿丄乽柍抦傛傝傕埆偄忬懺乿仛7偐傜敳偗偩偣偰偼偄側偄偲懡偔偺僼傿儘僝僼偨偪偼峫偊偰偄偨丅乮幚嵺偵偼斵傜偺娫偱傕丄偙偺揰偵娭偟偰條乆側堄尒偺憡堘---尠挊側偲偙傠偱偼丄偨偲偊偽僟儔儞儀乕儖偲儖僜乕仛8---偑尒傜傟偨偑丄偄偢傟偵偣傛乽戞俁偺帺慠忬懺乿傪棟憐偲偡傞尷傝丄帺傜偺幮夛偵偼偁傑傝偵傕帺慠亖棟惈偲憡斀偡傞婯懃傗惂搙偑偁傝丄偦傟傜偼柪怣偲尃惃梸偐傜惗傑傟偨傕偺偱偟偐側偄偲峫偊偰偄偨偙偲偵偐傢傝偼側偄丅乯偦偟偰丄偄偐偵偟偰偙偺傛偆側帺慠忬懺傪斵傜偺幮夛偺偆偪偵庢傝栠偡偐丄偳偺傛偆偵偟偰帺慠亖棟惈偺彅朄懃傪柪栂偟偨恖堊偐傜媬偄弌偡偐偑丄斵傜18悽婭抦幆恖偨偪偺媫敆偟偨壽戣偱偁偭偨偺偱偁傞丅

丂儖僪僁乕傕丄摨帪戙恖偲偟偰偙偺傛偆側帪戙娤傪嫟桳偟偰偄偨丅

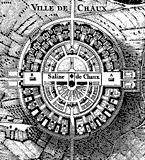

儖僪僁乕偑棟憐偲偟偨幮夛偼丄斵偺棟憐搒巗僔儑乕偵尒偰偲傟傞傛偆偵丄帺慠朄偵婎偯偄偨尨巒揑偲傕偄偊傞慺杙側嫟摨懱幮夛偱偁傞丅斵偼丄僔儑乕偱偺恖傃偲偺惗妶傪師偺傛偆偵昤偄偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側丄偄傢偽儖僜乕揑幮夛傪棟憐偲偡傞斵偵偲偭偰丄恖傃偲偼側偵傛傝傕傑偢暯摍偱偁傞傋偒側偺偼偄偆傑偱傕側偄丅儖僪僁乕偼丄偦偺僥僋僗僩偺偄偨傞偲偙傠偱恖傃偲偺暯摍傪嫮挷偟丄傑偨丄僔儑乕偺戞堦師埬偐傜戞擇師埬傊偺堏峴---惓曽宍僾儔儞偐傜墌宍偺偦傟傊---偼丄奺寶暔丄偦偟偰偦偙偱摥偔楯摥幰偺攝抲忋偺僸僄儔儖僉乕傪夝徚偡傞偨傔偩偲傕愢柧偟偰偄傞丅乮偵傕偐偐傢傜偢丄僇僂僼儅儞偼丄偙偺堏峴傪婔壗妛偺傛傝嫮偄帺棩惈傪儖僪僁乕偑媮傔偨偐傜偩偲偟偨丅偦傟偵懳偟丄償傿僪儔乕偼丄僼乕僐乕偵埶嫆偟偮偮丄偙偺戞擇師埬傪丄傂偲偮偼娔帇偺僸僄儔儖僉乕傪偮偔傝偩偡堦庬偺僨傿僔僾儕僫儖側憰抲偲偟偰丄傑偨傂偲偮偼楯摥傪墘寑揑峴堊偵揮偠傞偨傔偺屆戙寑応偺傾僫儘僕乕---乻惗嶻偺寑応 theatre of production乼偲偟偰堄恾揑側撉傒姺偊傪峴偭偰偄傞丅乯仛9丂偩偑丄摉帪偺幮夛傪尒搉偡偐偓傝丄偦偺傛偆側乽帺慠乿揑側暯摍偼偳偙偵傕尒偄弌偡偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

丂帺慠偺朄懃偑尒幐傢傟偨埲忋丄暯摍偺忬懺傕傑偨丄偙偺幮夛偵偁傝偊傞偼偢偑側偄丅斵傪搳崠偵摫偄偰傑偱傕悑峴偝傟偨僼儔儞僗妚柦丅偦傟偵傛偭偰墹傪捀揰偲偡傞僸僄儔儖僉乕偼夝懱偝傟丄偦偺屻偺幮夛偼堦尒丄暯摍傪鎼偆嫟榓惂偵帄偭偨偐偵傒偊傞丅偩偑丄幚偺偲偙傠偼偦偆偱偼側偔丄嫲晐惌帯偺摓棃偲偲傕偵宱嵪揑忬嫷偵傛偭偰暿偺奒媺嵎偑惗傑傟偨偩偗偱偁偭偨丅偮傑傝丄墹偑僽儖僕儑儚僕乕偵偲偭偰戙傢傜傟偨偵偡偓側偄丅偦傟偼丄墹惌偺崰偺傛偆偵柧敀側傕偺偱偼側偄偑備偊偵丄偦偺嵎傪夝徚偡傞偙偲偼堦憌崲擄偱偁傞丅儖僪僁乕偼偦偆峫偊偨偵偪偑偄側偄丅

丂偦偺傛偆側埆偟偒幮夛偱丄乽帺慠忬懺乿丄偦偟偰偦傟偵婎偯偔暯摍偼偄偐偵偟偰夞暅偝傟偆傞偺偐丅僼傿儘僝僼偨偪偼丄偦偺庤抜傪朄傗嫵堢偵媮傔偨偺偩偭偨丅傂偲傃偲偺偆偪偵恖娫杮惈偲偟偰崗傒崬傑傟偰偄傞婎杮尨棟乮棟惈丄帺慠摴摽乯偼摨堦晄曄偩偑丄偦傟偑廗懎偲偟偰奜偵偁傜傢傟傞偲偒丄晽搚傗帪戙偵傛偭偰傎偲傫偳柍尷偺懡條惈傪帵偡丅偦傟偼丄偪傚偆偳塱墦晄曄偺扨弮側帺慠朄懃偲丄柍尷偵懡條側暔棟揑乮強嶻揑乯帺慠偲偺娭學偵摍偟偄丅偦偟偰丄恖娫杮惈偼曄偊傛偆偑側偄偑丄偦偺偁傜傢傟偱偁傞廗懎偼丄晽搚傗帪戙丄廆嫵傗惂搙偵傛偭偰憡堘傪帵偡埲忋丄摨偠偔奜晹梫場偱偁傞朄傗嫵堢偵傛偭偰嫺惓壜擻側傕偺偲偟偰偁傞丅僼傿儘僝僼偨偪偼偦偺傛偆偵峫偊偨傢偗偱偁傞丅偠偭偝偄丄亀寶抸彂亁偺僞僀僩儖偵傕宖偘傜傟偰偄傞傛偆偵丄偙偺乽廗懎乿偲偄偆尵梩偼摉帪偺僉乕儚乕僪偺傂偲偮偱偁偭偨偲偝偊偄偊傞丅偙偙偱丄亀昐壢慡彂亁偵偐偐傟偨僨傿僪儘偵傛傞乽廗懎乿偺掕媊傪尒偰傒傛偆丅

廗懎偼乽偒傑傝傗巜帵偺塭嬁傪庴偗傞乿偺偱偁傞丅僨傿僪儘偼偝傜偵丄偙偺廗懎傊偺奜晹嶌梡傪乽廋惓 modification乿偲偄偆崁偱徻弎偟丄偦傟偵嵟傕桳岠側偺偼朄偱偁傞偲偟偨丅傑偨丄償僅儖僥乕儖偼丄偦偺挊彂亀廗懎偵娭偡傞僄僢僙乕 Essai sur le mœurs亁偵偍偄偰丄廗懎偺憡堘偺堐帩偵嵟傕嫮偔嶌梡偡傞偺偼奺乆偺惌帯宍懺偱偁傞偲弎傋偰偄傞仛11丅偙偺傛偆偵丄僼傿儘僝僼偨偪偵偲偭偰丄帺慠偺朄懃偐傜堩扙偟偨恖堊偼丄朄傗嫵堢---18悽婭偼乽嫵堢偺悽婭乿偲傕傛偽傟偰偄傞---偵傛偭偰嫺惓偝傟偆傞偲寴偔怣偠傜傟偰偄偨偺偱偁傞仛12丅

丂儖僪僁乕傕傕偪傠傫丄偙偺幮夛傪惓偡偙偲偺昁梫惈傪嫮偔姶偠偰偄偨丅偩偑丄僼傿儘僝僼偨偪偲偼堎側傝丄偦偺庤抜傪朄傗嫵堢側偳偱偼側偔寍弍偵媮傔偨偲偙傠偵寶抸壠偱偁傞斵偺撈帺惈偑偁傞丅

斵偑棟憐偲偡傞幮夛偼丄嫟摨強桳傪婎慴偲偡傞奒媺嵎偺傑偭偨偔側偄丄枩恖偑暯摍偱偁傞嫟摨懱偱偁偭偨丅偟偨偑偭偰丄幮夛傪惓偡偵摉偨偭偰偼丄側偵傛傝傕傑偢丄傂偲傃偲偺娫偺暯摍偙偦偑庢傝栠偝傟側偗傟偽側傜側偄仛13丅偦偺偲偒偵丄嵟傕桳岠側庤抜偱偁偭偨偺偼丄儖僪僁乕偵偲偭偰寍弍偩偭偨偺偱偁傞丅偦傟偼側偤偐丅忋偺尵梩偼師偺傛偆偵懕偗傜傟偰偄傞丅

儖僪僁乕偵偲偭偰丄寍弍偲偼杮棃丄恖傃偲偺娫偵嵎暿側偔偁傞傕偺側偺偩丅偦偟偰丄偦傟偼嫮戝側椡偱傕偭偰偦傟傜偺恖傃偲傪枺偒偮偗傞丅

丂暯摍傪鎼偆傢傝偵偼寛偟偰壐摉偲偄偊側偄偙傟傜偺尵梩偼丄妚柦埲慜偺儖僀墹挬丄偁傞偄偼傑偨妚柦屻偺僫億儗僆儞掗崙傪巚偄婲偙偝偣傞丅偩偑丄儖僪僁乕偺巚偄昤偔掗崙偼丄旤傑偨偼寍弍傪偨偩扨偵偦傟傜偺摑帯幰偵抲偒姺偊偨偩偗偱偼側偄丅堦斒偵掗崙偺摑帯宍懺偼悅捈揑側僸僄儔儖僉乕傪偲傞偑丄旤偺掗崙偵偁偭偰偼偦偺宍懺帺懱傪堎偵偟偰偄傞丅

旤傪偦偺孨庡偲偡傞掗崙偼墌娐忬偺摑帯宍懺傪桳偟偰偄傞偺偩丅暥帤偳偍傝偺拞怱偵摑帯幰亖旤偑嵗傪愯傔丄偦偟偰偦偺廃傝傪墌傪昤偒側偑傜旐摑帯幰偨偪偑庢傝埻傫偱偄傞偲偄偆僀儊乕僕丅墌偺摿幙偼丄拞怱偲偄偆愨懳揑側揰傪帩偮偲偲傕偵丄偦偺拞怱偵懳偟墌忋偺擟堄偺揰偼憡屳偵摍壙偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偡側傢偪丄乽偦偺乵旤偺乶娽嵎偟偼丄偁傜備傞傕偺偵摍偟偔崀傝拲偖乮P.xiii乯乿偺偩丅偙偺傛偆偵偟偰丄恖傃偲偺暯摍偼丄寍弍偺乽愱惂乿偵傛偭偰夞暅偝傟傞偲儖僪僁乕偼怣偠偨偺偱偁傞丅僔儑乕偺墌宍僾儔儞偼斵偵偲偭偰丄偦偺怣擮傪暥帤偳偍傝嬶懱壔偟偨傕偺偩偭偨偲偄偊傞偩傠偆丅

丂傑偨丄儖僪僁乕偼寍弍偲帺慠偺娭學偵偮偄偰師偺傛偆偵弎傋偰傕偄傞丅

摨帪戙偺傕偺偨偪偲摨條丄儖僪僁乕偵偲偭偰傕寍弍偲偼帺慠偵懄偟偨傕偺偱側偗傟偽側傜側偐偭偨丅偦偟偰摉帪丄帺慠偲偼懄偪恀棟偱偁偭偨丅

丂恀棟偲偟偰偺帺慠偲偦傟偵懄偟偨寍弍---儖僪僁乕偵偲偭偰寍弍偲偼丄恖娫杮惈偲偟偰撪嵼偟偰偄偨偑崱傗朰傟傜傟偰偟傑偭偨帺慠偺朄懃丄乽晄曄側傞恀棟乿傪壜帇揑丒壜姶揑側偐偨偪偱恖傃偲偺娽慜偵暘偗妘偰側偔奜嵼壔偝偣傞偙偲偵傛傝丄偦傟傜偺恖傃偲丄偦偟偰幮夛傪摽傊偲摫偄偰偄偔傕偺偵傎偐側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂帺慠偩偗偱偼側偔寍弍傕傑偨恀棟偲摍崋偱寢偽傟傞丅乽帺慠忬懺乿傪夞暅偡傞偨傔偵偼丄側偵傕尨巒偺忬懺傊偲棫偪娨傞昁梫偼側偄丅恖傃偲偺偆偪偵偍偄偰尒幐傢傟偨帺慠偺朄懃偼丄旤偲偟偰寍弍偑恖傃偲偺奜晹偐傜梌偊偰偔傟傞偺偩偐傜丅儖僪僁乕偵偲偭偰丄乽寍弍偲帺慠偲偼丄乵偦偺椡偵偍偄偰乶嵟傕妛幆朙偐側恖傪媆偔傎偳偵傕枾愙側椶帡娭學傪桳偟偰偄傞乮L.123乯乿傕偺偩偭偨偺偱偁傞仛14丅