『芸術・習俗・法制との関係から考察された建築』

『建築書』は、オリジナルである第一巻に限れば240ページのテクストと125葉の図版から成り、これに第二巻を合わせると図版は全部で364葉となる。ここでは内容に立ち入る前にまず、それらの書かれ方/描かれ方を見ていきたい。建築物のみならず、それを提示するこの書物自体、とりわけ図版の有り様にも、ルドゥー独自の眼差しが彼の生きた時代の刻印とともに色濃く映し出されていると思われるからだ。

テクストは、序文を除けば一応のところ、各図版の解説という体裁をとっている。だが、前述したとおり、その内容は様々な方向へと逸れていき自作の解題に留まってはいない。むしろ、そのような記述が大半を占めるといっても過言ではないほどである。ながらく歴史家たちが彼を軽視してきたことの、おそらくこれがひとつの要因であったろう。そしてさらに、このテクストを読み難くさせているものに、古典古代からの引用がある。その数は夥しく、プラトンやソクラテスといった哲学者、ウェルギリウスやホメロスなどの詩人、そしてアポロンやミネルヴァをはじめとする古代の神々など多岐にわたり、それらが『建築書』の全編を覆っているといっても過言ではない。たとえば次のように。

これらの引用がまったくのナンセンスというわけではない。たとえばギリシア神話について若干の知識があれば、そこに幾ばくかの意味を読み取ることは可能だろう。だが、果たしてそれらには、そうして読み取られる以上の意味、いいかえればペダントリー以上の意味があるのだろうか?

ヴィドラーやラメは、単に同時代の風潮によるとして、このこと自体に特別の意味を認めようとはしない。特にヴィドラーは、「ルドゥーのテクストに多く見られる古典の引用は、当時の教育を反映しているだけであって、内容によるというより、ひとつの権威、自己の個人的創出をオーソライズするものとして用いていたにすぎない」★8とさえいう。実際、18世紀の教育は、コレージュ・ド・ボヴェの校長であり教育理論家でもあったシャルル・ロランの「抜粋・選集 morceaux choisies 」という言葉に代表されるように、古典の通俗的使用を推奨するものであった。ロランによれば「形式のほうが観念よりも遥かに重要であり、率直にいって、思想とは言葉の訓練にすぎない」★9。したがって、時代に相応しい新たな道徳世界を構築するには、修辞法や文体において最も優れた古典のテクストから形式だけを借り、それを当時の教義に見合うように組み直すことこそが最良の方法となる---これがロランのいう「抜粋・選集」の意図するところである。 そして、古典の形式を現代の主題に当てはめるその方法は、《転用 transposition》という修辞法のひとつとして定立されるまでに至る★10。このような、ある意味で権威としてのみ古典を扱うにすぎない形骸化した古典主義は、後にヴォルテールやディドロらによって批判されることになるのだが、とはいえ、それは18世紀に支配的なモードであることにかわりはなかった。古典の引用に覆われ、ともすれば一見難解に見えもするルドゥーのテクストも、結局は、当時の思潮を素直に反映していたにすぎないということだろう。そのことを踏まえたうえでテクストを読む必要がある。

ところで、ここで少し先走っていえば、テクストという領域にあっては、なるほどそのような手法は一般的には凡庸な結果に帰結せざるを得ないだろう。しかしでは、それが建築に適用されたとしたらどうか。古代の建築物から柱や屋根といった部分を抽出し、それらを任意に組み合わせること。(狭義の)ポストモダニズムを通過した私たちにとっては、その結果は建築においても同様、空疎なものとなることにかわりはないといえなくもない。だが、ルドゥーの生きた時代、そうした操作が可能となるには、建築観そのものの転回が必要だったのではないか。古代以来、建築はひとつの《全体》として認識されてきた。いいかえると、オーダー、プロポーションといった統制原理の中、《全体》の中で《部分》は文字どおり動かしがたいものとしてあった。《部分》は《全体》に仕えてこそ、そのことを通じてのみ、生きることができる。それは、数多の建築論を引くまでもなく、ルネサンスを経て新古典主義に至っても---そして、今日においても少なからずは---強固に保持されてきた原理であったといえるだろう。部分を部分それ自体として扱うには、まずなによりも、そのような建築観を放棄し、その代わりに、いわば分節可能なものとして建築を捉える視座が要請されなければならなかったはずだ。そう、まさに言語のように。後に触れるが、そうした言語的操作こそがルドゥーの建築物に見て取れる特質のひとつなのだ。また、さらにいえば、建築への眼差しは世界に向けられるそれと不可分である。そして、世界を分節化する視線は、近代においてはじめて獲得されたものだといえよう。もしルドゥーを近代建築の祖と位置付けることができるなら、カウフマンのように初源的幾何形態の多用といったフォルマリスティックな観点からではなく、そのような次元においてそうされるべきではないだろうか。

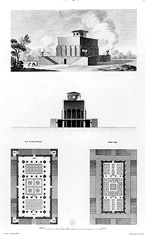

さて、続いて、図版はどうか。ルドゥーの建築の全体像をほとんど唯一の形として私たちに示している図版は、果たしてどのように描かれているのだろうか。

『建築書』の図版は、そのテクストと異なり、第1版の出版当時から多くの方面で高い評価を得ていた。だが、このことは、それがアカデミーの流儀に乗っ取った因習的・伝統的なものであったということを意味するのではない。たとえば、同時代のローマ賞受賞作品や同じヴィジオネールとして括られるブレらのドローイングと比較するとよくわかるが、当時のいわば本流とはむしろ趣を異にしているのである。

ルドゥーの図版には、厚みあるいは重さというべきものが欠落している。床のパターンが詳細に描きこまれた平面図は、建築のそれというより、なにかの幾何学模様かアラベスクのようであり、また、立面図や断面図は、陰影が施されてはいるものの、空間的な奥行きはほとんど感じられない。それらに描かれているのは、建築というより、《もの》、秘密や暗がりを持たない完全に対象化された《もの》であるとさえ思われる。じっさい『建築書』の図版は、一見してわかることだが、当時の建築ドローイングよりも、チェンバースの家具図面や、そしてとりわけディドロ、ダランベールらの『百科全書』の図版に対して、多くの類縁性を示しているのである。この類似は、それらのいずれもが銅版画であるということに拠る部分も確かにあるが、しかし、そのようなマチエールのレベルを超えたより深いところ、すなわち描かれる対象に向けられた眼差しや描く者の世界観に根差すものでもあるだろう。

まず、一見してそれとわかる類似は、図の構成に関してである。ディドロ、ダランベールらによる『百科全書』の図版は、基本的に上下ふたつの部分に分けられている。たとえば、パン屋についての図版では、下段にパンの製造に用いられる種々の道具が雑駁に並べられ、一方、上段では、それらの道具を用いて人々がパンを製造している、パン屋内部の情景が描き出される。また、ある機械についての図版では、下段はその構成要素である諸部品を、全体図としてあるいは分解された姿として、どれも隠すことなく明示し、そして、上段は、それが実際に使用されているひとつの光景を描述している。すなわち、『百科全書』の図版の多くにおいては、下段では、描かれる対象はあらゆる文脈から切り離されることによってそれ自体として提示されており、と同時に上段では、その対象がある生活上の一場面に挿入されることで、それが人間世界に対して持つ何らかの意味を実例を通して示しているのである。

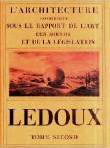

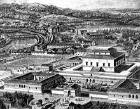

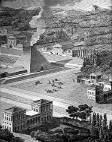

『建築書』の図版の多くも、これと同じ構成を有している。ひとつの建物に割り当てられた一葉の図版は、上下に明確に分けられ、その下部に平面図、立面図、断面図の諸図面が、そして上部にその建物の透視図が周囲の風景とともに描かれている。さらに、それだけではなく、ルドゥーの図版においても、下段の諸図面は、周囲の状況が一切省かれ、その建物が置かれる場所の文脈から完全に切り離されているのだ。また、そこでは、通常の建築ドローイングにみられる表現性というものも排除されており、文脈の欠如とあいまって、それらの図面に実在性や存在感を感じることはほとんどできない。個々に描かれたひとつひとつの図面は、建築を表すというよりむしろ、先述したように幾何学模様のようにも見え、また、分解され組み立てられることを待っている何かの部品、『百科全書』に描かれた機械の巧妙にばらされた部品のようでもある。一方、上部に目を転じると、それらが組み合わされた完成体、すなわちひとつの建築物が透視図として示されているわけだが、その周りには木々が生い茂り人々が生活を営む様子が描かれているにもかかわらず、ここでも実在感は希薄である。『百科全書』の図版に描かれた機械について、ジャック・プルーストは現実のそれというより模型を表したもののようにしか見えないといったが、ルドゥーの図版に見られる建築物にも、まさしく同じことがいえるだろう。

この類似は、それぞれの作者/編者の、そしてひいては時代の、世界に向けられた眼差しへと遡行しうる。『百科全書』の図版を考察する中で、ロラン・バルトは次のようにいう。

すなわち彼は、図版の分節されたふたつの部分を、下の部分は「(個々の対象による)知的実地教育」、上の部分は「(場面による)小説的生活」を表示するものとして、それらが読者に対して持つ役割を明確に区別するのである★12。このうち下段の役割は、バルトの分析を待つまでもなく、ディドロらによって十分に自覚されていたことでもあった。『百科全書』は、単なる辞典としてではなく、なによりも教育的・啓蒙的な機能を持つものとして計画されたのである★13。教育的な効果を最大限に得ようとすれば、教示すべき当の対象からそれ以外の要素を可能な限り排除することが望ましく、その結果、対象は純化されたいわば理想的(イデアル)な様相を帯びることになる。そして、それらの連鎖から成る世界はまた、現実から遊離したひとつの虚構、「小説的世界」として立ちあらわれざるを得ない。こうして、現実のレベルが、下段から上段への移行のうちに抜け落ちることになる。『百科全書』に描かれた世界は、プルーストが指摘するように「現実の世界など少しも反映していない」★14。それは、「明瞭でなめらかで清潔」★15なユートピア、ディドロらによって夢見られた「ひとつの透明な世界」★16だったのである。

それでは、ルドゥーの図版はどうか。ここで、彼が『建築書』を出版した際の意図を思い起こす必要がある。彼の言によれば、この書は、あらゆる建築原理を実例によって指し示す範例集として、すなわち教育的なものとして企図されたのだった。また、それら範例 modele として提示された建物の多くは、その一方で、理想都市ショーを構成するものでもある。つまり、彼の書においても『百科全書』同様、教育的なものと小説的なものの並存が認められるのであり---ルドゥーの場合、小説的なものの虚構性についても徹底して自覚的であったとえいるだろう。比喩ではない、文字通りのユートピアを彼は描いてみせたのだから---ここから、彼の図版の特異性も説明できるだろう。

まず、下段の諸図面について、いわゆる表現性というものが欠落していると先に述べたが、それらを教育のための範例と捉えれば、そのことにも納得がいく。いうまでもなく範例とは普遍的なものでなければならないわけだが、ルドゥーの図版では、《もの》や幾何学模様に見えるまで、建物以外の余分なものが徹底的に排除されることで、たとえば平面図は建物の平面それ自体をしか表さず、その意味で普遍性が獲得されているといえるだろう。そこには、「芸術という高尚なアリバイに決して頼らない純粋に図表的な手段によって」★17、教育的であることを第一義とされた建物が、分解され、それ自体として示されているのである。

一方、上段の透視図では、建物がある生活場面のうちに送り返されているのだが、しかし、ここに描かれた光景は、当時の建築ドローイングに比べて明らかに異質である。たとえば革命直前に描かれたフォンテーヌやボナール、あるいはブレらのドローイング。それらにおいては、重々しい暗雲に満たされた《崇高》な空が上方から建物を圧迫し、揺らぐ影がある種の禍々しさをもって画面全体を覆っている。そこには暗い不安をしか感じることができず---カウフマンはこの不安感を革命の予兆と捉えたのだった★18---ブレのドローイングに見られる一条の光も、救いを表すというよりむしろ、彼の建築の偉容を引き立たせるものでしかない。

これに対し、ルドゥーの透視図に描かれた世界は、『百科全書』のヴィニエット同様、「平和で安全」★19であり「悪の痕跡が少しも存在しない。」★20 空は清澄に晴れ渡り、人々が建物の足下で楽し気に労働に勤しんでいる。彼方には田園風景が拡がり、すべてが陽の光に照らし出されている。このあまりにも牧歌的な光景。(牧歌のうちには死が潜んでいるといったのはジャン・スタロバンスキーだったが★21、ルドゥーの理想都市では、死は、その納まるべき場所として球体の共同墓地が周到に用意されており、もはや恐れるべきものではない。)そのような光景が、実在感を伴わないのも当然であろう。それは、比喩ではない、物理的にも観念的にも文字通りのユートピアなのだから。

モデルとユートピア ---このように、ルドゥーの図版においては、極めて意識的に現実のレベルが排除されている。フランコ・ヴェントゥーリは、『百科全書』のヴィニエットだけでなく、その書全体をひとつのユートピア、「実践的で不完全な、欠陥だらけで偏向した、しかし実り豊かな創造」★22であると形容したが、わたしたちもこのような意味で『建築書』という書物をユートピアとよぶことができる。

ところで、両者のこのような類似はなにに由来するのか。当時の知識人・芸術家をあげての一大プロジェクトであった『百科全書』を前に、『建築書』の著者は当然その存在を強く意識していたに違いない。だが、それはひとつの契機にすぎない。そのことを含め、時代の理念、啓蒙の時代といわれた当時の理念がともに表出された結果だというべきだろう。

両者の目的とするところを見てみよう。『百科全書』は、なによりも通俗哲学の普及をその目的としていた。

ルドゥーもまた、それまでは神や王といった選ばれたものたちのためにあった建築 ---高貴なる建築 high architecture ---を民衆のものとすることを、啓蒙の時代の建築家に課されたひとつの使命と考えていた。「無視され軽蔑されている諸階級に高貴な建築をもたらした男」---自らをそう称しつつ、教会や邸宅はもとより、労働者の住宅や工場、果ては閨房までをも建築のプログラムとして扱ったのである。

また、その名のとおり「人間が学問と技術において現代までに発見したすべてのこと」★24を数巻のうちに収めることも『百科全書』の目的のひとつであったわけだが、ルドゥーも『建築書』の冒頭で些かレトリカルながらも次のように記している。

ここでいう都市とはショーのことであり、すなわちルドゥーにとって、ショーという理想都市自体がそもそも『百科全書』の建築版という趣のもとに構想されていたのである★25。

さて、それでは、時代の理念、このような類似がすべてそこに起因するであろう同一の理念とはなにか。それは、ひとことでいうなら、世界はもはや神意に従うのではなく、人間的事実によって支配されなければならないということである。神を頂点とするヒエラルキーが解体し、知識や事物はすべて同じ平面のもとにある。あらゆる超越性は排され、すべてのものが理性の光のもと明瞭で暗がりをもたない。建築も、もはや過去の世紀のように神の威光や王の権威を表象するのではなく、むしろ田園住宅や工場といった人間的事実に根差すものこそがその中心を占めることになるだろう。すなわち、神の言葉に、社会の言葉がとって代わったのだ。だが、ここで注意が必要である。そのような理念のもとに描かれた世界は、当時の現実社会を反映したものでは決してなく、あくまでも規範的イメージを提示するものであったことを忘れてはならない。つまり、それらはモデルでありユートピアなのだ。したがって、このようなイメージを理解しようとするのなら、プルーストが『百科全書』の図版に対していうように、「私たちは外にいてはだめで、文字通りイメージの中に入り込まなければならない」★26のである。