はじめに

あらゆる多元的な解釈を受け入れながら、しかしそれゆえにいかなるカテゴリーにも回収されることを拒否し続ける、そのような対象が歴史には存在する。それは、言い換えるならば、線的・漸次的変化としての歴史の線分上に、あるいはまた、ある時代の切断面に置かれた網目上に、それが有するべき確固たる場所をわれわれが見い出すことの困難な、そして、その困難さゆえに歴史そのものが問い直されかねないような、いわば歴史にとってのノイズともいいうるものである。

建築の歴史においては、クロード=ニコラ・ルドゥー(Claude-Nicolas LEDOUX 1736-1806)が、そのような存在のひとりとして挙げられるだろう。近代建築の祖、プレ・ロマン主義者、単なる剽窃者、呪われた建築家、幻視的あるいは革命的建築家、建築芸術の破壊者、神を自認する偏執狂、建築界のダヴィッドあるいはディドロ・・・同時代のものたちや歴史家たちが彼に与えてきた評価・称謂は数知れず、しかも、それらは、正統か異端か、古典か近代かというような一元的振幅に還元されうるものではないことが、彼の建築史における同定の困難さを物語っている。

教科書的な建築通史では、彼の属した18世紀という時代から、あるいはその「建築作品」の表層的な特徴から、ルドゥーは新古典主義者というカテゴリーに括られてはいるものの、そこに単なる分類を超えるような意味・意義を見い出すことは難しい。実際、新古典主義を説明する際に用いられる、古典古代の復興や初等幾何学への傾倒といった表層的デザインのレベルから、起源の希求、社会への啓蒙といった理念的なレベルにわたるまでの諸特性は、どれもルドゥーの建築や言葉に見いだしうる。しかし、そのような一元的分類からこぼれ落ちる部分にこそ、あるいは、それらの諸特性のすべてを呑み込む広がりのうちにこそ、ルドゥーがわたしたちに対して持ち続ける本質的な問題提起が存在するのではないか。彼を論じようとする歴史家たちに課せられてきた課題は、それをどのように解釈し、そして---これこそが歴史を論じることにほかならないのだが---彼をわたしたちとの関係においていかに位置付けるかにあったといえるだろう。

今日に至るまでのその試みは、先に触れたように様々であり、ルドゥーを巡る言説自体が実にひとつの歴史を形成しているともみなしうる。それをここで概観しておこう。

ルドゥーをめぐる評価・言説の変遷は概括すると3つのフェーズに分けることができる。それを区切るのは、1930年代のエミール・カウフマン、そして60年代のミシェル・フーコー(象徴的な固有名詞として)である。

ルドゥーの生前、フランス革命以前の彼に対する評価は、王室付建築家の地位に登り詰めたことからもわかるように、彼の師でもあった18世紀・新古典主義を代表する建築家 ジャック=フランソワ・ブロンデルによるものをはじめとして、その多くが肯定的なものであった。だが、革命により反動的建築家として投獄されて以降、その評価は一転する。ルドゥーの手がけた建築物はもはや《市民》たちにとって王政期の悪夢を思い出させるものでしかなく、パリにあったほとんどのものは破壊の標的となった。1832年、作家のヴィクトル・ユゴーは、王政期を回顧しつつ、ルドゥーの代表作を指して次のように述べたという、「わたしたちは、パリの市門群を賞賛せざるを得ないほどの惨めさに堕してしまっていたのか」と★1。このような状況のなか、遺作あるいは壮大なる遺書ともいえる彼の唯一の著作ををいち早く《発見》したダニエル・ラメの言葉を借りるなら、ルドゥーは「忘却と無関心」★2のうちに追いやられていくことになる。そして以後、1920年代まで、たとえ人々に取り上げられことがあっても、カウフマンが嘆くように★3、正当に論じられることはなく、多くは誹謗の対象としてしか扱われることはなかった。

だが、1933年、決定的な転機が訪れる。ルドゥーにとってもその著者にとっても記念碑的な書物となる、エミール・カウフマンの『ルドゥーからル・コルビュジエまで Von Ledoux bis Le Corbuier』が刊行されたのだ。この書は、タイトルだけを見れば18世紀から近代までの建築史を叙述したものと思われがちだが、実際はそうではなく、当時モダニズムの中心的存在であったル・コルビュジエ---1933年はニューヨーク近代美術館で「モダン・アーキテクチュア展」が開催された翌年である---とルドゥーを比較し両者の類似性を強調することで、ルドゥーを近代建築の先駆者に位置付けようとする意図を持つものであった。そういう点ではよくいわれるように『ルドゥーとル・コルビュジエ Ledoux und Le Corbusier』というタイトルこそがむしろ相応しいともいえようが、ともあれ、この書の出版を契機にルドゥーは突然、建築史の明るみへと引き出されることになった。歴史の異端者から近代建築の祖へ。これは、時代の寵児であった王室建築家から反動的人物として黙殺されるに至る彼の「呪われた」生涯を埋め合わせるに足るドラスティックな転換であったといえるだろう。そしてその後、同じくカウフマンの『3人の革命的建築家たち ブレ、ルドゥーそしてルクー Three Revolutionary Architects, Boullée,Ledoux and Lequeu』(1952)を経て、ルドゥーは歴史家たちにとってもはや無視のできない存在となる。カウフマン以降、彼の見解に従うにせよ批判的な立場をとるにせよ、建築通史を論じようとする歴史家たちはルドゥーのために一定の紙幅を分け与えざるをえなくなったといっても言い過ぎではないだろう。★4

ところで、近代とは純粋な「様式史」がもはや成立しなくなった時代でもある。建築とは社会の要請によって、あるいは社会を変革するためにつくり出されなければならない、すなわち社会との関わりなくして建築はありえないということが近代建築のマニフェストのひとつであった。そうである以上、その切り口や捉え方はどうであれ、社会の動きやそれとの関連を論じることのない建築の歴史は単なるフォルマリズムとして退けられなければならない。カウフマンの著作の中でも図式的・戦略的にすぎるきらいはあるにしても、18世紀の社会的思潮とルドゥーの建築の有り様を関連づけようとする試みは既に行われており、この点においてもカウフマンはひとつのメルクマールであり続けてきた★5。

だが、《建築》の歴史と同じように、あるいはそれ以上に、建築の背景となる社会の歴史もまた安定したものではない。60年代になると、ルドゥーを生み出した18世紀そのものを問い直す作業が歴史学や哲学といった領域ではじめられるようになる。『言葉と物』、『監獄の誕生』などの一連の話題作を著したミシェル・フーコー、フィリップ・アリエスらアナール学派の歴史家たち。彼らの多様な仕事によって、18世紀という時代は単なる《歴史》的過去などではなく、ある面ではわたしたちの時代と奇妙なほどに断絶しながらも、ある面では近代の端緒として様々な枠組が形成された、そのような特異な時代としてわたしたちの眼前に現れるようになった。そして、それらの成果をもとに建築の歴史さらには《建築》という概念そのものを捉え直そうとする動きが70年代に入って興りはじめる。そのような動きの中心的存在として、マンフレッド・タフーリやジョルジュ・テイソーらのヴェネツィア建築大学のグループ、アメリカでひとり独自の論陣を張り続けているアンソニー・ヴィドラーといった名前を挙げることができるだろう★6。なかでもヴィドラーは、『クロード=ニコラ・ルドゥー:旧体制の終焉における建築と社会改革 Claude-Nicolas LEDOUX: Architecture and Social Reform at the end of the Ancien Régime.』(1990)と題された大部のモノローグを著している。サブタイトルにも示唆されているように、この書では、伝記的な形式を採りながらも、フーコーらの議論を積極的に援用しつつ18世紀という時代の布置において彼の建築のあり様がどのように意味付けられるかに力点が置かれ、ルドゥーのいわばポストモダニズム的読解ともいえる論考が展開されている。

以上、ルドゥーをめぐる言説の系譜を概観してきたわけだが、図式的に整理をすると、20世紀初頭までの「忘却と無関心」の時期は措くとして、モダニズムの時代は歴史の線分=垂直軸、そしてその後に続くポストモダンの時代は18世紀という水平面において、ルドゥーの建築を捉えようとしてきたといえるだろう。では、わたしたちはどのような立場をとろうとしているのか。先の喩えでいえば、線でもなく面でもなく、いわば点からはじめること。それが本論のとる立場である。

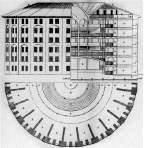

ルドゥーは『芸術、習俗、法制との関係から考察された建築 L'architecture considérée sous le rapport de l'art,des mœurs et de la législation.』(1804)という書物を死の間際に遺している。様々な臆見を括弧に入れ、その書物に耳を傾け目を凝らすこと、そしてそこから彼の建築思想を浮かび上がらせること。単純ではあるが、それが本論の方法であり目的である。しかし、だからといって、書物のうちに閉じこもり、外部を一切考慮しないというわけではない。この書物が18世紀という固有の時代において生まれたものである以上、そのようなコンテクストを無視しては見えてくることも限られたものとなるだろう。じじつ、ルドゥー自身が多用し彼を理解するうえで鍵語となるだろう《自然 nature》や《神 dieu》といった言葉は、18世紀・啓蒙主義の刻印を強く帯びたもの以外にはありえないのだから。

また、それと同時に、歴史を論じることは、その対象がわたしたちの時代に対して持つ意味・意義を---明示的であれ暗示的であれ---提示することでもある。本論もその例外ではない。とはいえ、ルドゥーの建築と近代建築との形態の類似をいま改めて指摘しようというのではもちろんない。そのような類似は確かにあるとしても、類似そのものではなく、ルドゥーがそれらの形態を用いるに至った動機、それらの形態のもとにあるルドゥーの思考こそが、わたしたちの関心事なのである。先ほど点からはじめるといったが、それは『芸術、習俗、法制との関係から考察された建築』というひとつの書物からルドゥーの思考をわたしたちへと向けて開くこと、そういいかえることができる。

本論の構成を記しておく。まず第1章ではわたしたちの直接の対象である『芸術、習俗、法制との関係から考察された建築』について、その刊行意図や書かれ方/描かれ方を考察する。続いて第2章では18世紀における《自然》および《芸術》の観念について概観する。先に述べたように18世紀のそれらはわたしたち近代以降の主観主義的な立場から捉えたものとはまったく異なっており、しかもルドゥーの思考を読み取るには不可欠な観念と思われるからである。そして第3章ではそれをもとにルドゥーの芸術観・建築思想を明らかとし、第4章においてそのような思想がいかに建築として具現されたかを検証する。